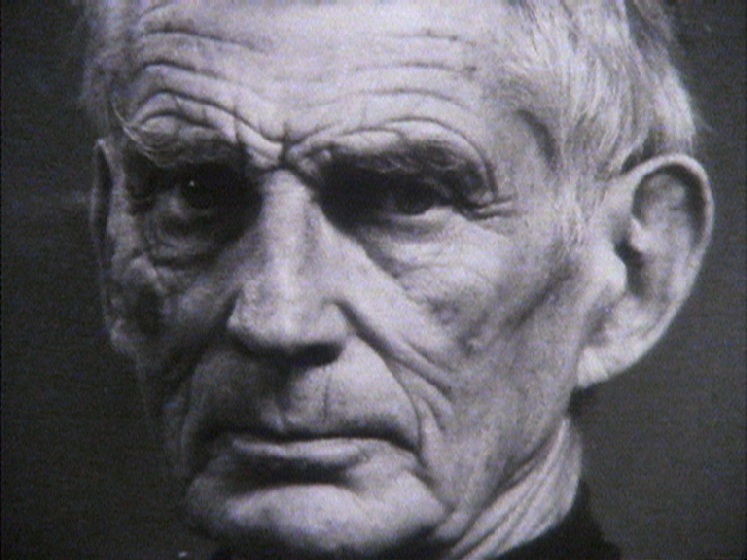

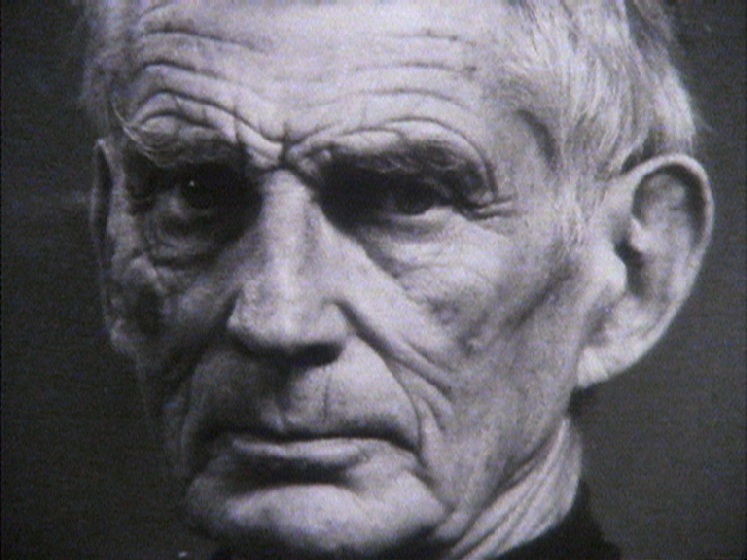

| Nationalité irlandaise Né en 1906 à Foxrock (Irlande). Décédé en 1989 | Biographie Bibliographie Liste expositions |

| Nationalité irlandaise Né en 1906 à Foxrock (Irlande). Décédé en 1989 | Biographie Bibliographie Liste expositions |

Samuel Beckett est né le 13 avril 1906, dans la demeure familiale de Cooldrinagh à Foxrock, banlieue aisée au sud de Dublin. Issu d'une famille protestante, il étudie le français, la littérature et la philosophie au Trinity College de Dublin de 1923 à 1927. C'est à cette époque qu'il se passionne pour le théâtre. Il obtient son Bachelor of Arts en 1927 et, l'année d'après, est nommé lecteur d'anglais à l'Ecole normale supérieure de Paris où il fait la connaissance de James Joyce. C'est une rencontre essentielle pour Samuel Beckett, elle le conduit à rédiger son premier texte, un essai critique, "Dante…Bruno. Vico…Joyce", inspiré des lectures de Giambattista Vico et de Giordano Bruno, conseillées par James Joyce. Son analyse souligne combien l'évolution que James Joyce fait subir à la langue s'inscrit dans une tradition italienne, commencée par Dante dans sa réflexion sur l'origine de la langue. La référence à Dante est une constante dans l'écriture de James Joyce mais aussi dans celle de Samuel Beckett. C'est à Paris qu'il est édité pour la première fois, en 1930, par Nancy Cunard, avec le poème Whoroscope.

De 1931 à 1937, il effectue différents séjours en Angleterre, en Allemagne, et s'établit finalement à Paris en 1938.

Jusqu'à la deuxième guerre mondiale, Samuel Beckett écrit en anglais. Pendant l'Occupation, il s'engage dans la Résistance. Recherché par la Gestapo, il se réfugie dans le Vaucluse, où il vit de travaux agricoles jusqu'à la fin de la guerre.

Après 1945, il entreprend la traduction de ses ouvrages antérieurs en français, notamment Murphy. Il choisit le français comme langue de rédaction de ses poèmes, nouvelles et romans. Ecrire en français lui permet d'éviter les automatismes d'une langue maternelle trop maîtrisée. Il recommencera à écrire en anglais dans les années 1960.

De 1946 à 1953, Samuel Beckett entre dans une période de création féconde. Il écrit sa trilogie romanesque constituée de Molloy (1947-1948), Malone meurt, (1948) et de L'innommable, (1949).

L'œuvre de Samuel Beckett, quelque soit la forme utilisée, est poussée par la volonté d'atteindre une pureté de langage, ce qui donne à ses écrits une portée universelle et intemporelle. Les thèmes principaux de ses œuvres sont le temps humain, l'attente, la quotidienneté, la solitude, l'aliénation, la mort, l'errance et la déchéance. Samuel Beckett s'intéresse aux mots de façon obsessionnelle. Dans Têtes mortes il écrit "J'ai l'amour du mot, les mots ont été mes seuls amours, quelques uns". La relation à la peinture occupe également une place importante dans son œuvre. Il écrit, au début des années 1950, sur Tal Coat, Masson et surtout Bram Van Velde. Certains tableaux sont à l'origine de ses œuvres. Ainsi, un détail visuel frappe son imagination et se lie à d'autres éléments pour constituer l'ébauche d'une œuvre à venir.

En attendant Godot, pièce écrite en 1948, publiée en 1952 et jouée en 1953 à Paris au Théâtre de Babylone dans une mise en scène de Roger Blin, offre à Samuel Beckett une célébrité à laquelle il ne s'attend pas et qu'il renie. Cette œuvre signale le début de sa carrière théâtrale et ouvre la voie au succès littéraire qui le conduira en 1969, au Prix Nobel pour l'ensemble de son œuvre. Dans les années 50, souffrant de la vie mondaine parisienne, Samuel Beckett décide de louer une maison à la campagne, en Seine et Marne. Il y reconnaît les paysages irlandais.

Il continue d'écrire des pièces de théâtre : Fin de partie (1957) écrite en français, La dernière bande (1958) écrite en anglais, Oh les beaux jours, en anglais (1961) et en français (1963). Le théâtre de Samuel Beckett, désigné en tant que "théâtre de l'absurde", mêlant situations grotesques et langage déstructuré, rompt avec le théâtre traditionnel; ses personnages sont le contraire du héros tragique, ils sont des incarnations de la contion humaine. Samuel Beckett tourne en dérision l'objet de l'action dramatique, et travaille sur le temps et l'espace. En attendant Godot, pièce du non-événement, désacralisait le temps dramatique propre à l'action; dans le Dépeupleur, (1970), c'est l'espace de l'action qui est remis en question.

L'expérience théâtrale de Samuel Beckett lui permet d'acquérir une maîtrise de tous les moyens techniques mis à sa disposition. En effet, il se familiarise avec les dispositifs de mise en scène, d'éclairage, et d'agencement de l'espace qui lui permettent de poursuivre son travail en dehors de la scène de théâtre.

En 1956, la BBC lui commande sa première pièce radiophonique, All That Fall. Il écrit ensuite beaucoup pour le cinéma et la télévision.

Film, court-métrage de 22 minutes, écrit en 1963, a été réalisé en 1964 par Alain Schneider. Le protagoniste, O, interprété par Buster Keaton, se dédouble comme souvent dans les pièces de Samuel Beckett. O fuit tout au long du film, il est poursuivi par Oe, l'œil, qui se révèlera être le sien. Film est une mise en scène des conditions nécessaires pour échapper à l'objectif, autrement dit à l'œil et à la perception.

Gilles Deleuze voit dans l'œuvre de Samuel Beckett, une nouvelle proposition de réponse à l'inépuisable question touchant à la création d'une image. En effet, construire une image ne suppose pas de se tenir en dehors du langage. À travers les textes pour la télévision écrits entre 1966 et 1983, Samuel Beckett travaille l'articulation du visible et de l'audible. La télévision, les jeux de caméra qu'elle engendre et les cadrages rapprochés contribuent à faire surgir d'autres sens. Eh Joe, en 1965 est le premier texte pour la télévision. La caméra devient un moyen d'expression à part entière. D'autres pièces télévisuelles suivront, Ghost trio (1976) …but the clouds… (1976), Arena Quad I+II (1981), Nach und traume (1983).

Ses pièces télévisuelles sont dominées par une mélancolie profonde. Elles tendent, de plus en plus, vers une forme très épurée, réduite aux idées primordiales. Les dernières images mises en scène par Samuel Beckett se limitent à des formes essentielles de représentation picturale : formes géométriques (principalement le cercle et le carré), utilisation du noir et blanc, et clair-obscur dramatique.

Samuel Beckett meurt le 22 décembre 1989 à Paris.

Priscilia Marques